L’atelier 3D Couleur

Après avoir travaillé en profession libérale pendant dix ans, c’est en 1978 que Jean-Philippe Lenclos a ouvert son agence l’Atelier 3D Couleur Société consacrée à la recherche et l’étude des couleurs appliquées à l’architecture, l’urbanisme et les produits industriels. Les débuts de cette activité furent principalement consacrés à l’architecture tels que grands équipements, logements, et architecture industrielle. Simultanément se développèrent les activités concernées par les biens de consommation et les biens d’équipement: électro-ménager, transport, équipements de sport, produits du bâtiment et produits de décoration, cosmétiques et textile d’ameublement.

Architecture urbaine

↑ Inventaire des couleurs des façades de l’habitat vernaculaire en France. L'ensemble de ces tonalités est composé de nuances dominées par le pigment minéral naturel, l'oxyde de fer. 1978

↑ Les Linandes. Ensemble de 300 logements dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Architectes: J.F. Jodry, J.P. Viguier. 1976.

↑ Les Linandes. La palette des couleurs de façades se décline en dix tonalités (palette générale), et quatre tonalités pour les menuiseries (palette ponctuelle). 1976

↑ Les Linandes. Logements dans la ville nouvelle de Cergy-Pontoise. Architectes: J.F. Jodry, J.P. Viguier. La gamme des couleurs reprend les tonalités minérales de cette région proche de Paris. La palette des couleurs se décline en dix tonalités pour les façades (palette générale), et quatre tonalités pour les menuiseries (palette ponctuelle). 1976

↑ Ville de Saint Germain-en-Laye. Exemple de la rénovation des quartiers anciens. 1982

↑ Planche de synthèse des relevés de façades significatives. Ville de Saint-Germain-en-Laye. 1982

↑ Charte des couleurs pour le rénovation des façades significatives du patrimoine ancien. Les quatre palettes de couleurs proposées pour la rénovation des quartiers anciens: les volets, les façades, les toitures, les portes. Saint-Germain-en-Laye. 1982

↑ Cette illustration réalisée à l’aide de papiers collés représente quatre séquences caractéristiques de l’architecture et des couleurs rencontrées dans le secteur sauvegardé de Saint-Germain-en-Laye. En haut, figurent des représentations simplifiées d’hôtels du XVIIème siècle situés aux abords du château. En dessous, on peut voir une partie des façades de la place du Marché-Neuf, puis des habitations plus colorées des petites rues plus étroites, et enfin des façades à la maçonneries composite telles que l’on peut voir rue de Noailles.

↑ Charte des couleurs pour la ville de Saint-Germain-en-Laye. Il s'agissait de donner aux habitants les règles de base pour respecter les couleurs du patrimoine historique de leur ville. Ce poster affiché dans tous les lieux publics était destiné à informer et sensibiliser les habitants concernés par le ravalement de leur immeuble. Les palettes et les exemples donnaient la possibilité à chacun d'exercer ses propres choix. 1982

↑ L'Académie de France à Rome, La Villa Médicis. La façade sur le jardin, avant la rénovation. Étude sous la direction de l'Architecte en Chef des Monuments Historiques et Palais Nationaux, Jean-Loup Roubert. Recherche des couleurs pour la rénovation des façades de ce prestigieux édifice construit au XVII-ème siècle. Le choix final s'est porté sur le blanc à la poudre de marbre utilisé à l'origine lors de sa construction. 1992

↑ Projet de rénovation de la façade intérieure de la Villa Médicis, donnant sur les jardins. Le choix final s’est porté sur le blanc à la poudre de marbre utilisé à l’origine lors de sa construction. (Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.) Sérigraphie 1992.

↑ Projet de rénovation de la façade sur la ville de la Villa Médicis. (Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.) Sérigraphie 1992.

↑ Charte de couleurs pour la rénovation de l’habitat de la ville d’Épernay. La charte pédagogique développe plusieurs objectifs: harmoniser les couleurs de la ville, enrichir son attractivité touristique et donner aux habitants un guide pratique pour choisir eux-mêmes des couleurs personnalisées et coordonnées entre elles. 1980.

↑ Charte de couleurs destinée a la rénovation des facades pour les Côteaux Ouest à de la ville d’Épernay. 1980

↑ Charte de couleurs destinée a la rénovation des facades pour le quartier de la Cité de la ville d’Épernay. 1980

↑ Logements sociaux à Campagne Lévêque, Marseille. (Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.) Étude préalable en noir et blanc montrant les nombreuses possibilités rythmiques à partir des structures de la façade, composées de bandes verticales pour les cages d’escalier, et de ponctuations régulières pour les fenêtres. 1974.

↑ Logements sociaux à Campagne Lévêque, Marseille. (Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.) En partant de l'étude de base en noir et blanc, trois exemples parmi les projets proposés, de variantes de colorations simples ou plus complexes des façades. 1974

↑ Étude des couleurs pour la rénovation de logements sociaux à Campagne Lévêque, Marseille, réalisée dans le cadre de l'équipe pluridisciplinaire Urbame. (Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.) Cette façade monumentale présente une structure rythmique composée de bandes verticales pour les cages d'escalier et de ponctuations régulières pour les fenêtres. Nos premières esquisses ont développé le thème d'une vaste tapisserie colorée à l'échelle urbaine. 1974

Architecture industrielle

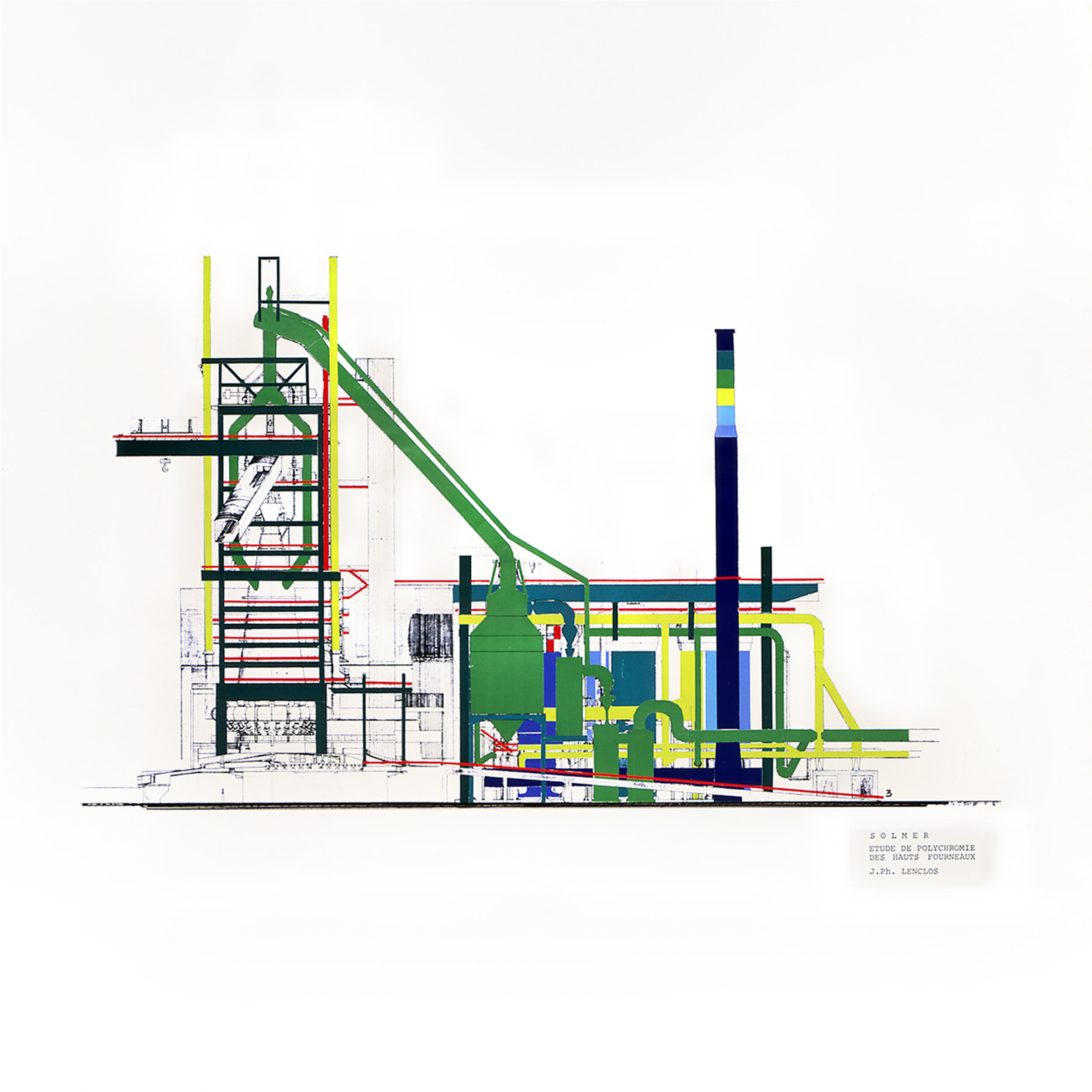

↑ Aciéries Solmer à Fos-sur-Mer. Un projet de couleur pour une aciéries. Projet pour la coloration des hauts-fourneaux. Le choix de la couleur des peintures de protection contre la corrosion du métal, répond à deux données. D’une part elle permet de visualiser les fonctions respectives des différentes structures, d’autre part elle ajoute une dimension esthétique mieux favorable aux activités humaines qui s’y déroulent. 1975-1977

↑ Aciéries Solmer à Fos-sur-Mer. Haut-fourneau après sa mise en couleurs. 1975-1977

↑ Grue de chargement des combustibles. Aciéries Solmer à Fos-sur-Mer. Ce complexe industriel construit éloigné de la ville, a permis d’utiliser une palette de couleurs vives. Les couleurs fonctionnelles identifient les éléments de cette immense machine. 1975-1977

↑ Usine AGA. Premières esquisses de la recherche des couleurs. (Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.) Crayons de couleurs. 1971

↑ Usine AGA, production de gaz liquides à Limay Porcheville en région parisienne. Cinq couleurs personnalisent cette architecture industrielle dont l'identité se repaire clairement, dans une immense zone industrielle. 1969-1971

↑ Usine AGA. Édifices de production et de stockage des gaz liquides. 1971

Transport

↑ Métro de Marseille, station St. Charles. Projet de coloration des douze stations de la Ligne Une. Le jaune est la couleur d’identification et de mémorisation de cette station. 1975

↑ Métro de Marseille. Chaque station est identifiée par une couleur du spectre qui la fait participer à la signalétique environnementale. 1975

↑ Métro de Marseille. Palette entière pour la identité des stations de la Ligne Une. 1975

↑ Automobiles Renault. Définition d'une charte des couleurs pour les véhicules urbains. L'étude de ces couleurs nécessite des recherches en laboratoire d'une durée de trois à quatre années. L’Atelier 3D Couleur fût chargé par la Direction du Design du Groupe Renault d’apporter son expertise pour créer une cellule de recherche et d’application pour la couleur et les matières des véhicules. 1978-1981

↑ Automobiles Renault. Sept sérigraphies. (Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.) Cette charte met en valeur la coordination entre les peintures des carrosseries et les harmonies intérieures. 1978-1981

↑ Nuancier exhaustif prévisionnel pour les peintures de carrosserie. (Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.) Étudié pour l'ensemble des véhicules de la gamme Renault, destinés aux marchés intérieur et internationaux pour les millésimes 1985-1990. Cette proposition permettait au laboratoire d'étudier les pigments les plus appropriés pour une application à long terme.

↑ Étude des couleurs et des matériaux de garnissage pour une série limitée. Cette harmonie des couleurs s’adresse à une typologie de clientèle définie par les études de marketing. 1983

↑ Extrait du schéma descriptif de la répartition par véhicule, des harmonies intérieures du millésime. 1984

↑ Présentation des couleurs de carrosseries pour un futur millésime. Pour des raisons industrielles, le nombre des couleurs est limité dans ses quantités. Il doit tenir compte des segments de gammes, et du marché international. Les aspects de finition tels que le métallisé ou l’opacité interviennent dans ces critères de choix.

Produits grand publics

↑ Étude pour la promotion des couleurs dans le domaine du sportswear, basée sur l'analyse des courants créatifs. Objectifs: devancer la mode et personnaliser les marques et anticiper les futures tendances dans l’univers du sport. Créées avant l’arrivée de l‘informatique, ces études se faisaient par collages à la main. 1970

↑ DMC, le fil à broder. Restructuration de la gammes des couleurs pour le marché international. Cette étude s'adressait à une typologie de clientèles très attachée à ses traditions pour l'utilisation de la couleur. Une investigation à l’échelle internationale pour recueillir les données, fut l’occasion d’une nouvelle application du concept de la géographie de la couleur. 1980

↑ Analyse des courants créatifs dans les secteurs de la décoration intérieure dans les années 1970 à 1990. Dans le cadre de sa recherche sur l’évolution des couleurs dans la décoration, l’Atelier 3D Couleur procède régulièrement à une analyse illustrée par des synthèses sous forme de vignettes. Chaque vignette représente différents mobiliers et décors d’une pièce, tels que rideaux, tapis, table et canapé. Chaque année trois à quatre univers chromatiques apparaissent. Ils caractérisent une période de deux à quatre années. Ces styles, ces thèmes et couleurs sont souvent la conséquence d’événements culturels ou sociologiques qui surgissent à l’échelle internationale, par exemple les jeux olympiques. 1981

↑ Les styles naturelle, op art, Stendhal et Burlington. 1984

↑ Les styles asiatic, graphique, déco et écossaise. 1994

↑ Les styles Pacifique, soleil, Shanghai et Santa Fé.

↑ Les styles jardin, blue jean, high tech et safari.

↑ Philips. Douze rasoirs LadyShave. (Musée National d'Art Moderne, Centre Pompidou, Paris.) Les couleurs correspondent à des typologies de marchés, et à des niveaux de prix. La couleur permet aussi de différencier l’offre selon les lieux de distribution. Par exemple le blanc correspond à l’entrée de gamme et le noir sera vendu dans un coffret cadeau en boutique. 1990

↑ Philips. Rasoir LadyShave dans son coffret de présentation. Celui-ci correspond à un niveau de gamme supérieur. 1990

↑ Salomon. Étude aux crayons de couleurs pour une ligne de chaussures de randonnée. 1988

↑ Salomon. Chaussures de randonnées – Les couleurs de cette gamme de chaussures répondent aux différents segments du marché, à la typologie de clientèle et aux marques respectives de distribution.

↑ Salomon. Étude de vingt-quatre dessins de chaussures de skis, millésime 1985. Elle concerne deux typologies d’acheteurs, hommes et femmes, et trois typologies de niveau de pratique; loisir, sport et compétition. Le choix des contrastes de couleurs traduit le niveau de pratique. Par exemple, la compétition, propose les contrastes les plus affirmés, avec une forte présence du noir qui rappelle la haute technicité de la chaussure. Les couleurs chaudes et vives; jaune, orange et rouge sont des couleurs dynamiques et actives qui évoquent la performance. On comprend facilement que les couleurs adoucies concernent en particulier la clientèle féminine. Les trois panneaux en haut de la page, visualisent quelques produits de la concurrence.